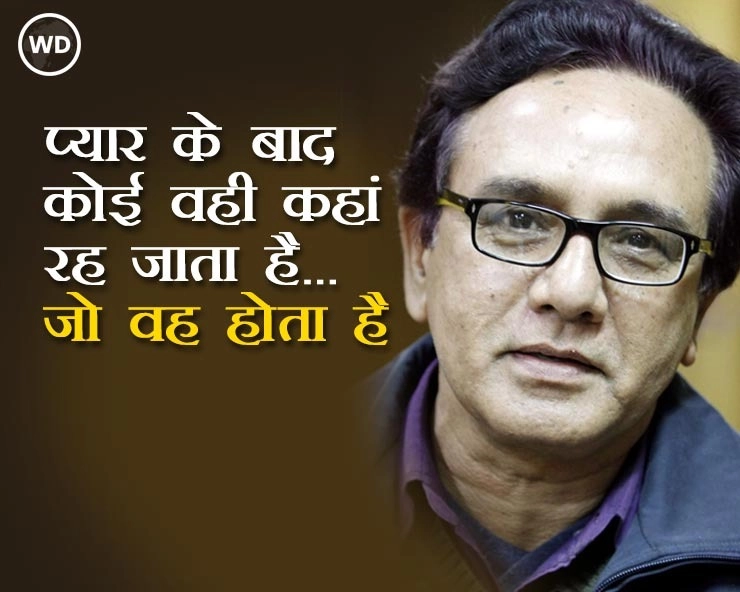

(जन्मदिन विशेष)बिहार के वैशाली जनपद में 29 मई 1954 को जन्में मदन कश्यप हिंदी कविता के एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। उनके अब तक छह कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त गद्य एवं आलोचना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वह श्रमिक, अंतर्गत आलोचना आदि पत्रिका का संपादन कर चुके हैं और समकालीन जनमत, सहयात्री, समकालीन कविता आदि कई पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। उन्हें नागार्जुन पुरस्कार, केदार सम्मान, शमशेर सम्मान आदि कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आज 29 मई को मदन कश्यप का जन्मदिवस है। इस उपलक्ष्य पर पढ़िए उनकी सात कविताएं।

---

लहू की थकानदो-चार बार खांसने से ही इतनी गहरी थकावट

गले में इतना दर्द

आंखों में इतनी जलन

सिर फटा जा रहा है

लगता है कुछ बुखार भी होगा

थर्मामीटर दराज में है

उठकर बत्ती जलाने की ताक़त नहीं बची है

किसी को पुकारूं

न मन में इतना हौंसला बचा है

न शरीर में इतनी कुव्वत

बोलना तो दूर

कराहना भी बहुत कठिन लग रहा है

छाती दबी जा रही है किसी अदृश्य चट्टान से

सांसें जूझ रही हैं अपनी गति बनाये रखने के लिए

रक्त को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है

अपनी ही रगों में दौड़ने-फिरने के लिए

पहली बार महसूस कर रहा हूं

धमनियों में लहू की थकान

दुनिया की सारी ख़ुशबू

और पूरी बदबू

एक साथ मिट गयी है

कितना बेस्वाद हो गया है यह संसार

किसी दुष्ट रसोइए के बनाये भोजन जैसा

शांत हवाएं भी कितनी बेचैन लग रही हैं!

--- कोरोना त्रिपदीवह एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था

कि जिससे होती थी ईश्वर के होने की अनुभूति

कोरोना ने मुझे निरीश्वर कर दिया।

(13 अप्रैल 2020 )

---पनसोखा है इन्द्रधनुषपनसोखा है इन्द्रधनुष

आसमान के नीले टाट पर मखमली पैबन्द की तरह फैला है

कहीं यह तुम्हारा वही सतरंगी दुपट्टा तो नहीं

जो कुछ ऐसे ही गिर पड़ा था मेरे अधलेटे बदन पर

तेज सांसों से फूल-फूल जा रहे थे तुम्हारे नथने

लाल मिर्च से टहकते होंठ धीरे-धीरे बढ़ रहे थे मेरी ओर

एक मादा गेंहूअन फूंफकार रही थी

करीब आता एक डरावना आकर्षण था

मेरी आत्मा खिंचती चली जा रही थी जिसकी ओर

मृत्यु की वेदना से ज़्यादा बड़ी होती है जीवन की वेदना

दुपट्टे ने क्या मुझे वैसे ही लपेट लिया था

जैसे आसमान को लपेट रखा है

पनसोखा है इन्द्रधनुष

बारिश रुकने पर उगा है

या बारिश रोकने के लिए उगा है

बारिश को थम जाने दो

बारिश को थम जाना चाहिए

प्यार को नहीं थमना चाहिए

क्या तुम वही थी?

जो कुछ देर पहले आयी थी इस मिलेनियम पार्क में

सीने से आईपैड चिपकाए हुए

वैसे किस मिलेनियम से आयी थीं तुम?

प्यार के बाद कोई वही कहां रह जाता है जो वह होता है

धीरे-धीरे धीमी होती गयी थी तुम्हारी आवाज़

क्रियाओं ने ले ली थी मनुहारों की जगह

ईश्वर मंदिर से निकलकर टहलने लगा था पार्क में

धीरे-धीरे ही मुझे लगा था

तुम्हारी उसांसों से बड़ा कोई संगीत नहीं

तुम्हारी चुप्पी से मुखर कोई संवाद नहीं

तुम्हारी विस्मृति से बेहतर कोई स्मृति नहीं

पनसोखा है इन्द्रधनुष

जिस प्रक्रिया से किरणें बदलती हैं सात रंगों में

उसी प्रक्रिया से रंगहीन किरणों से बदल जाते हैं सातों रंग

होंठ मेरे होंठों के बहुत करीब आये

मैंने दो पहाड़ों के बीच की सूखी नदी में छिपा लिया अपना सिर

बादल हमें बचा रहे थे सूरज के ताप से

पांवों के नीचे नर्म घास के कुचलने का एहसास हमें था

दुनिया को समझ लेना चाहिए था

हम मांस के लोथड़े नहीं

प्यार करने वाले दो जिंदा लोग थे

महज़ चुम्बन और स्पर्श नहीं था हमारा प्यार

कुछ उपक्रमों और क्रियाओं से ही सम्पन्न नहीं होता था वह

हम इन्द्रधनुष थे, लेकिन पनसोखे नहीं

अपनी-अपनी देह के भीतर ढूंढ़ रहे थे अपनी-अपनी देह

बारिश की बूंदें जितनी हमारे बदन पर थीं

उससे कहीं अधिक हमारी आत्मा में

जिस नैपकिन से तुमने पोंछा था चेहरा

मैंने उसे कूड़ेदान में नहीं डाला था

दहकते अंगारे से तुम्हारे निचले होंठ पर

तब भी बची रह गयी थी एक मोटी-सी बूंद

मैं उसे अपनी तर्जनी पर उठा लेना चाहता था

पर निहारता ही रह गया

अब कविता में उसे छूना चाह रहा हूं

तो अंगुली जल रही है।

(2015)

---यह एक दुखकथरी-सी रही होती

तो दुख को भी टांक देती उसमें

चूल्हा जला रही होती

तो आंखों का धुआं पोंछते हुए

दुख केरोसिन की तरह उड़ेल देती

सीली लकड़ी पर

धान कूट रही होती

तो ढेंकुली में डाल देती दुख

आटा पीस रही होती

तो जतसार के गीत में

लगा देती दुख का कांपता एक सुर

यह सब तो छूट गया बहुत पीछे

सब कुछ दादी के साथ गया

मां ने भी तो उन्हें नहीं जुगाया

और मैंने तो बस किस्सों में सुना

लेकिन दुख

वह तो उसी तरह चला आया

मेरे इस सबसे आधुनिक ड्राइंगरूम में

और अधिक नग्न... और अधिक क्रूर...

और अधिक नृशंस होकर

जितना छोड़ती चली जाती हूं

उससे कहीं ज़्यादा छूटता चला जाता है

पर यह एक दुख है कि साथ ही नहीं छोड़ता!

---साठ का होना

तीस साल अपने को संभालने में

और तीस साल दायित्वों को टालने में कटे

इस तरह साठ का हुआ मैं

आदमी के अलावा शायद ही कोई जिनावर इतना जीता होगा

कद्दावर हाथी भी इतनी उम्र तक नहीं जी पाते

कुत्ते तो बमुश्किल दस-बारह साल जीते होंगे

बैल और घोड़े भी बहुत अधिक नहीं जीते

उन्हें तो काम करते ही देखा है

हल खींचते-खींचते जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं बैल

और असवार के लगाम खींचने पर

दो टांगों पर खड़े हो जाने वाले गठीले घोड़े

कुछ ही दिनों में खरगीदड़ होकर

तांगों में जुते दिखते हैं

मनुष्यों के दरवाज़ों पर बहुत नहीं दिखते बूढ़े बैल

जो हल में नहीं जुत सकते

और ऐसे घोड़े तो और भी नहीं

जो तांगा नहीं खींच सकते

मैंने बैलों और घोड़ों को मरते हुए बहुत कम देखा है

कहां चले जाते हैं बैल और घोड़े

जो आदमी का भार उठाने के काबिल नहीं रह जाते

कहां चली जाती हैं गायें

जो दूध देना बंद कर देती हैं

हम उन जानवरों के बारे में काफ़ी कम जानते हैं

जिनसे आदमी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती

लेकिन उनके बारे में भी कितना कम जानते हैं

जिन्हें जोतते- दुहते और दुलराते हैं

आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए जी पाता है

क्योंकि बाकी जानवर कम से कम जीते हैं

और जो कोई लम्बा जीवन जी लेता है

उसे कछुआ होना होता है

कछुआ बनकर ही तो

जिया- सिमटा रहा कल्पनाओं और विभ्रमों की खोल में

बेहतर दुनिया के लिए रचने और लडऩे के नाम पर

बदतर दुनिया को टुकुर-टुकुर देखता रहा चुपचाप

तभी तो साठपूर्ति के दिन याद आये मुक्तिबोध

जो साठ तक नहीं जी सके थे

पर सवाल पूछ दिया था:

'अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया...

खुद को बचाने के लिए

देखता रहा चुपचाप देश को मरते हुए

और खुद को भी कहां बचा पाया!

(29 मई, 2014)---पिता की चुप्पीमां की मृत्यु के बाद चुप रहने लगे थे पिता

मुझे बड़ा होने में बहुत वक़्त लग रहा था

और उनकी चुप्पी थी कि बढ़ती ही जा रही थी

दिन उन दिनों बहुत धीरे-धीरे बीत रहे थे

मैं चौथी में था जब मां मरी थी

पांचवीं पास करते-करते तो लगा जैसे एक युग बीत गया

मैं अपना अकेलापन दिवास्वप्नों में बिताता था

मेरी एक ख़याली दुनिया थी

जिसमें सबकुछ वैसे ही होता था जैसे मैं चाहता था

लेकिन पिता अपना अकेलापन कैसे काटते थे

कभी पता नहीं चला

उस स्त्री का भी कुछ ठीक पता नहीं चला

जिसे उन्होंने मां के गहने दे दिये थे

सम्भव है वह कोई रही ही नहीं हो

धीरे-धीरे हमारे बीच कम होते जा रहे थे संवाद

तभी लगा, वे औरों के सामने भी बहुत कम बोलने लगे हैं

उनकी चुप्पी कभी-कभी चीख़ने-चिल्लाने

या जली-कटी सुनाने के लिए ही टूटती थी

शुरू-शुरू में उन बातों से दुख पहुंचता था

मेरा दिमाग शिकायतों से इस हद तक भरा होता था

कि उनके दुख या चुप्पी की व्याख्या के लिए

कोई जगह ही नहीं बची होती थी

जीवन जैसे-जैसे अपना अर्थ पाने लगा

पिता अर्थहीन होते चले गये

हमारे संवाद पहले सम्बोधनहीन हुए

फिर शब्दहीन

और अब तो कुछ ऐसा है कि

कविता में भी उन्हें बाबूजी नहीं कह पा रहा हूं

ऐसा नहीं कि उनकी बढ़ती दयनीयता का एहसास नहीं था

लेकिन तब भी वे पिता ही लगते थे

मेरे बचपन के कोमल गालों पर चांटा जड़ने वाले हाथ

भला याचक की तरह फैले कैसे दिख सकते थे

मैं तो शिकायतों और सवालों के हिसाब ही लगाता रहा

कि एक दिन चल बसे पिता

चुप्पी और चिल्लाहट के बीच की अपनी भाषा को

अशब्द छोड़कर

अस्सी से कुछ अधिक का लम्बा जीवन मिला था उन्हें

केवल अंतिम कुछ महीने वे बीमार रहे

वह भी दिमागी रूप से

हालांकि उस दौरान वे ख़ूब बोलने लगे थे

कभी-कभी मेरा नाम लेकर भी पुकारते थे

जैसे बचपन में कभी पुकारा होगा

उनके बोलने का तब भला क्या मतलब रह गया था

जब हम सब उनके चुप होने की प्रतीक्षा कर रहे थे

उनकी मृत्यु के बारह वर्ष बाद

जब मैं भी कर गया हूं साठ पार

और धीरे-धीरे होता जा रहा हूं चुप

कुछ-कुछ समझ में आने लगी है पिता की चुप्पी!

(2016)---भूख का कोरस

जानवर होता

तो भूख को महसूस करते ही निकल पड़ता

पेट भरने की जुगत में

और किसी एक पल पहुंच जाता वहां

प्रकृति ने जहां रख छोड़ा होता मेरे लिए खाना

लेकिन आदमी हूं भूखा

और पता नहीं कहां है मेरे हिस्से का खाना

आदमी हूं बीमार

कहां है मेरे हिस्से की सेहत

आदमी हूं लाचार

कहां है मेरे हिस्से का जीवन

कुछ भी तो तय नहीं है

बिना किसी नियम के चल रहा है जीवन का युद्ध

चालाकी करूं

तो दूसरों के हिस्से का खाना भी खा सकता हूं

पर बिना होशियारी के तो

अपना खाना पाना और बचाना भी सम्भव नहीं

पेट भरने के संघर्ष से जो शुरू हुई थी सभ्यता की यात्रा

कुछ लोगों के लिए वह बदल चुकी है घर भरने की क्रूर हवस में

बढ़ रहा है बदहजमी की दवाओं का बाज़ार

और वंचितों की थालियों में कम होती जा रही हैं रोटियां

ऐसे में कहां जाए भूखा 'रामदास’

जो मांगना नहीं जानता और हार चुका है जीवन के सारे दांव

ठण्डे और कठोर दरवाज़ों वाले बर्बर इमारतों के इस शहर में

भूख बढ़ती जा रही है सैलाब की तरह

और उसमें डूबते चले जा रहे हैं

भोजन पाने के लिए ज्ञात-अज्ञात रास्ते!

(2015)---