अनिल सिंह

एक मन है, फिर उस पर एक शरीर है, फिर शरीर की एक सामाजिक पहचान है और इस पहचान को लेकर एक सामाजिक व्यवस्था है जो इसकी पहरेदारी करती है। मन के साथ समस्या यह है कि वह दिखता नहीं और इसलिए दूसरों को जल्दी समझ में आता नहीं। आप ही को अपना मन समझना है और अपने मन को समझाना भी है। शरीर मजबूर है अपनी सामाजिक पहचान को ढोने के लिए। व्यवस्था की पहरेदारी उसे मन माफिक रहने की इजाजत नहीं देती।

इतने सारे द्वन्द्व, भीतर भी और बाहर भी। पर जीना तो फिर भी है तो अब ऐसे में रास्ता क्या बचता है? कोई मन मारकर जी रहा है तो कोई मन की सुनकर पहरेदारी तोड़कर भाग रहा है। दोनों ही राह आसान नहीं। पहरेदार कड़क है। पहरेदारी में जीना दुश्वार है।

नाच कहानी का पात्र सरोज एक प्रतीक है मन और शरीर की एक अनूठी लय का। जिसे समझना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना 500 ईसा पूर्व रहा होगा। लेखक ने अपनी बात को कहने के लिए इतिहास के गलियारे से जो दृष्टांत उठाया है वह मन और शरीर की लय के लिए भले ही उतना प्रासंगिक न हो लेकिन व्यवस्था और उसकी पहरेदारी को लेकर बिल्कुल मुफीद है।

यौनिकता और पहचान को लेकर हाल के बरसों में थोड़ी चेतना और संवेदनशीलता बढ़ी सी है पर स्वीकारने के मामले में अभी भी राह में बड़ा भारी पहाड़ है। छुटपुट प्रदर्शन और ऐक्टिविज़म और साहित्य में इसका थोड़ी इशारा मिलता है। “काली तो सिर्फ नाचना चाहता है”, “गुठली तो परी है” से लेकर “चिड़ियाउड़” तक इशारों इशारों में कुछ धुंधली सी बात हो रही है। पर नाच उपन्यास मसले पर थोड़ा खुलकर बात करता है। एक पूरी कहानी बुनता है। उसकी कई सारी परतों पर हमें ले जाता है।

इस उपन्यास के सारे पात्र चिर परिचित हैं, पर उनमें से कुछ की धुंधली सी ही पहचान बन पाती है। मास्टर साब राम मूरत सिंह दरअसल सरोज से पहले के पात्र हैं, जिनकी आधी अधूरी कहानी सरोज के पहले की कहानी है। लेखक ने मुख्य पात्र सरोज पर ही अपना पूरा फोकस बनाए रखा है, लेकिन राम मूरत सिंह के बारे में गाहे ब गाहे सूत्र देते जाते हैं और पाठक उन्हें कुछ कुछ समझता चलता है। यह वैसा ही समझना है जैसे “नचनिया मास्टर” शीर्षक हमें समझाता है, पर ‘कम लिखा ज्यादा समझना’ का आग्रह रखता है।

सरोज के बारे में बताते हुए लेखक छत पर भोर के एक सपने का जिक्र करते हैं जिसमें रंगमच पर लड़की का चेहरा देखने की लालसा में सिर्फ उसकी चूनर ही सरोज के हाथ लगती है और लड़की तितली बनकर उड़ जाती है। इस हिस्से को कई बार पढ़ो तो लगने लगता है कि अगर चेहरा दिख जाता तो वह बिल्कुल सरोज की तरह का होता। उस चूनर, तितली और सरोज की त्रिवेणी ही इस पूरे उपन्यास का केंद्र बिन्दु है।

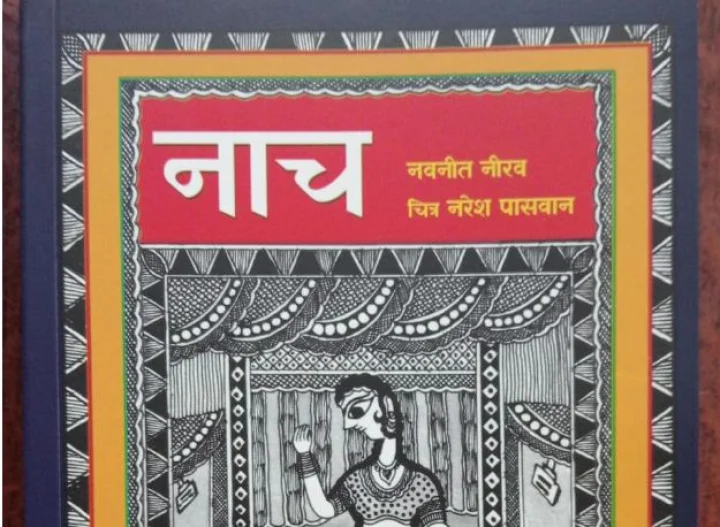

एक कस्बाई समाज में मन माफिक जीने की लालसा, मन की थिरकन में नाचने की लालसा और इस नाच की अभिव्यक्ति के लिए चूनर ओढ़ने की लालसा, यही “नाच” का सार है। लेखक ने बिहार की पृष्ठभूमि में कितने ही जाने अनजाने किरदारों से पाठक की मुलाकात करा दी। एक ऐसा कालखंड जिसे खींच कर आज की चौखट तक लाने में कामयाब रहे हैं वे। भाषा में कहन की कसावट, उसकी देसी पहचान और उपन्यास का लहजा इस किताब को बार बार पढ़ने की वजह बन सकते हैं। मधुबनी मिथिला शैली में नरेश पासवान के बनाए हुए चित्र कहानी की अच्छी जमीन तैयार करते हैं। रंगमंच, साज सिंगार, नाच और मन सबकुछ उनके चित्रों में पूरेपन में है। एकलव्य ने पूरी साज सज्जा के साथ ही इसे छापा है। किताब के हर कोने में नाच है, रंगशाला है।

सरोज का ये कहना कि “लौटने का अब कोई अर्थ नहीं। जो घर था उसे तो मैं कब का छोड़ आया। कभी कभी सोचता हूँ जहां मैं रहता था, क्या वो मेरा घर था भी? ये रंगमंच, उसके ये संगी साथी, अब ये ही मेरा घर है” यहीं पर दरअसल नाच उपन्यास सचमुच पूरा होता है।

(समीक्षक अनिल सिंह टाटा ट्रस्ट के पराग इनिशिएटिव के 'लाइब्रेरी कोर्स और प्रोफेशनल डेवेलपमेन्ट' से जुड़े हुए हैं।)

किताब का शीर्षक : नाच

लेखक : नवनीत नीरव

चित्रकार : नरेश पासवान

प्रकाशक : एकलव्य, भोपाल

वर्ष : 2025

मूल्य : 75 रूपए

Edited By: Navin Rangiyal